黄石民间乐团拨动体制之弦

时间:2011/11/22 19:35:43工业城市迸发艺术激情

交响乐团的诞生,给黄石这座城市带来了什么?

从《春节序曲》到《红旗颂》,再到《拉德茨基进行曲》,首演观众、曾留德3年的黄石市中心医院医生胡如进,至今仍深感震撼:“德国的交响乐队也不少,但黄石这样的小城市有这种水平的大型交响乐团,很难得!”市民彭文和也惊叹:家乡竟有这种高雅艺术!

旅居西班牙的黄石人陶居辉回家探亲,看过乐团演出后感慨万千。他在西班牙最大的华文报纸《欧华报》上撰文称,新爱乐交响乐团是故乡新添的文化名片,他欣慰地看到“中国软实力正在崛起”。

首演当晚,所有团员激动不已;台上的陆卫先趴在谱架上,百感交集,猝然泪奔。

首演的成功,止住了质疑之声,也让交响乐团在黄石一夜成名。

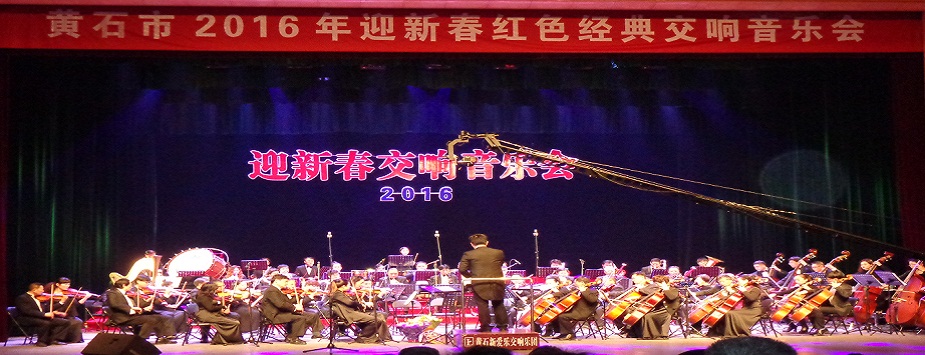

不到2年间,乐团演出20多场,在黄石市各项重大活动上,都有黄石新爱乐交响乐团的身影。它先后参加黄石红歌会、黄石新年音乐会等演出,“湖北省2010年科技活动周”开幕式上,它更代表黄石礼遇全省宾朋。

一个中型工业城市也有了高雅音乐,全城瞩目。“交响乐团得到了社会的尊重。”陆卫先说。因为团里大衣上挂着“新爱乐交响乐团”的铭牌,有人要花钱借去穿3天过瘾。康英现在以教音乐为业,以前每个学生60元一堂课,加入交响乐团后,涨到120元到150元,学长笛的学生还翻了一番,“现在团里没工资,但就算别人开高工资,我也不会去,因为交响乐团就是金字招牌。”

民间智慧撩动体制棋盘

和一些专业团体不同,该乐团团员并不拿工资,只有每次排练的10元交通补助,以及从一场演出5万元的总费用里拿演出补助。

新爱乐的运作机制,已经和国外许多艺术院团相接近。两年来,陆卫先的家族企业已经为乐团投入近400万元,包括每周一次、每次5千元的排练(每月投入2.5万元)。这与国外许多艺术团体依靠大财团、文化基金养活如出一辙。 “养团不养人”,是陆卫先探索的模式——基本投入只保证乐团的排练和演出,但乐团品牌能帮助成员开展教学、办校等活动,间接获取回馈。低成本,让乐团避免资金之困;不养人,让乐团卸下开支重担。

陆卫先用企业化模式管理乐团,控制成本;同时打“城市文化”牌,植根黄石汲取力量;他还打算建设音乐厅,打造产业链,不仅从票房,也从文化产业上赢利,“我们最终要成为黄石的一张名片,成为软实力的代表之一。”

新爱乐交响乐团迸发的蓬勃生命力,与一些体制内的艺术院团形成鲜明对比。记者了解到,黄石曾有“老三团”,即京剧团、汉剧团、歌舞团,由于体制原因,这些老牌院团人员流动不畅,年龄老化,演职员比例严重失调;专业职务工资终身制阻碍了艺术生产力的发展;经营不善导致剧团不堪重负,最终不得不撤消,合并成为黄石歌舞剧院寻找出路。

陆卫先说,贵州等地也出现了有实力的商家支持的交响乐团,但由于“养团又养人”,每月几十万元的人力成本让乐团吃不消。“即便是体制内的国营乐团,在文化体制深化改革中,他们最终也会彻底走向市场,和我们一样面临票房考验。怎样生存得更好,是我们要共同面对的问题。”

作为民营院团,新爱乐交响乐团不用政府养,需要时又可由政府采购,机制灵活。陆卫先期待的,则是平等的舞台和演出机会,以及更多的认可。

去年9月,陆卫先受邀参加文化部举办的文化体制改革主题研讨会,并在会上专题发言。同年12月,文化部再次向该乐团发出了邀请,研讨民营资本如何在文化领域有所作为。

采访即将结束时,陆卫先给记者放了一段录像。电视荧屏上,一位弥留之际的老者,已神志恍惚,却还随着《黄河大合唱》打着节拍。这是陆卫先的父亲。当年,他从自家拿钱闹革命;现在,他的儿子从自家拿钱建交响乐团。父子俩,同样的追梦人,流传着同样的血脉基因。